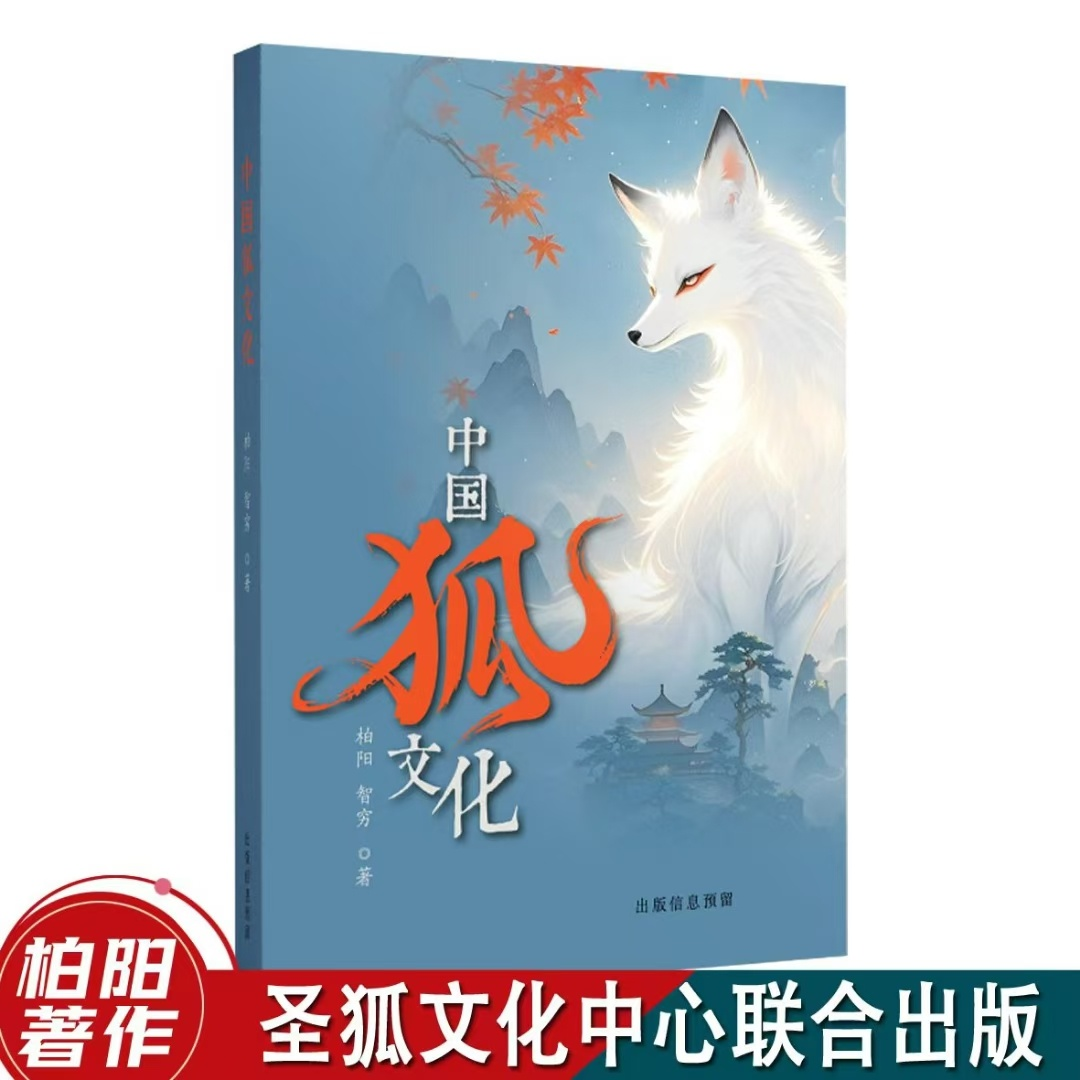

涂山柏阳的《中国狐文化》是一部以狐狸为线索,串联起中国传统文化、宗教、伦理与性别观念的鸿篇巨制。

这部著作的诞生,不仅源于作者对狐文化历史脉络的学术兴趣,更承载着他对文化符号嬗变背后深层动因的追问与反思。通过梳理狐从图腾到祥瑞、妖化再到狐仙信仰的演变过程,涂山柏阳试图还原一个被误解千年的文化符号的多元面貌,并揭示其背后复杂的社会心理与人文精神。

一、追溯文化本源:从图腾到祥瑞的“神圣性”重构

涂山柏阳的初心之一,在于为狐文化“正名”。在书中,他回归上古神话,指出狐最初并非妖媚的化身,而是与华夏文明起源紧密相关的神圣图腾。例如,《吴越春秋》记载的大禹与涂山氏联姻故事中,九尾白狐被视为“王之证”,象征着婚姻繁衍与部族昌盛。这一时期的狐被赋予祥瑞意义,甚至与西王母信仰结合,成为汉画像中代表长寿与子嗣繁盛的神兽。涂山柏阳通过考证《山海经》《穆天子传》等古籍,重构了狐作为原始图腾的崇高地位,试图打破后世对“狐狸精”的单一污名化认知。

二、打破刻板印象:妖化与神化的双重叙事

狐形象的“堕落”始于汉代,许慎《说文解字》首次将其定义为“妖兽”,魏晋志怪小说更强化了其“淫邪”特质。涂山柏阳敏锐指出,这种转变与佛教、道教对“精怪”概念的吸收,以及父权社会对女性力量的恐惧密切相关。然而,他并未止步于批判,而是深入挖掘狐文化的矛盾性:唐代民间既盛行“狐神崇拜”,认为“无狐魅不成村”,又通过《广异志》等文本塑造了媚人害命的狐妖形象。这种正邪二重性,正是狐文化复杂性的缩影。涂山柏阳试图通过梳理这种分裂,揭示文化符号如何在权力话语中被重新编码。

三、挖掘女性视角:从涂山女到苏妲己的性别隐喻

涂山柏阳的另一个初心,是通过狐文化解构传统性别偏见。书中以涂山氏女娇为例,指出其作为狐图腾部族的代表,曾是大禹治水的重要助力,却在后世叙事中被边缘化为“化石生启”的沉默符号。而纯狐氏、苏妲己等形象,则被塑造成“红颜祸水”,成为男性权力失败的替罪羊。涂山柏阳援引《天问》《左传》等文献,批判这种将女性“妖化”的叙事逻辑,认为其本质是父权社会对女性主体性的压制。他尤其强调,《聊斋志异》中“情狐”“友狐”的出现,标志着狐文化对传统性别角色的突破,尽管这种突破仍受限于时代语境。

四、钩沉民间信仰:从巫术到道教的修仙之路

《中国狐文化》还深入探讨了狐与民间宗教的关系。涂山柏阳发现,狐的“修仙”传统始于唐代,至清代臻于鼎盛。民间通过祭祀狐仙庙、供奉牌位,祈求家宅平安与财运亨通,甚至将狐仙与科举功名相连。这一现象既反映了道教内丹术对狐文化的影响,也体现了普通民众对超自然力量的实用主义态度。作者通过分析《阅微草堂笔记》等清代文本,指出狐的修仙之路充满正邪博弈:有的狐精“炼形服气”以求正道,有的则靠“采补”堕入邪道。这种二元性,恰恰映射了人性本身的挣扎。

五、立足文学传统:重构狐叙事的文化价值

作为文学研究者,涂山柏阳始终关注狐在文本中的演变。他从《三遂平妖传》中狐妖辅佐造反的“祸水”形象,谈到《聊斋志异》中狐女“青凤”对爱情的纯粹追求,揭示文学如何成为社会观念的镜像。他特别指出,蒲松龄笔下的狐女兼具人性与神性,既是对理学桎梏的反叛,也是对女性情感的重新发现。通过钩沉历代志怪小说与民间传说,涂山柏阳试图证明:狐文化的生命力,正源于其不断被赋予的新内涵,而这些内涵的变迁,实则是一部缩微的中国心灵史。

结语:文化寻根与当代启示

涂山柏阳写作《中国狐文化》的终极目标,并非仅为考据故纸堆中的狐影,而是通过这一符号的嬗变,反思文化建构中的权力机制与人性本质。他呼吁读者跳出“狐狸精”的刻板标签,重新审视狐文化中蕴含的生殖崇拜、伦理矛盾与女性困境。正如书中所言:“狐由祥瑞堕落为妖兽,再修炼成仙,实则映射了历史长河中女性从神坛跌落又艰难重塑的历程。” 这种对文化符号的深度解码,不仅为学术研究提供了新范式,也为当代社会理解传统与性别议题打开了更为广阔的视野。